沖縄の空手──その基本形の時代

沖縄の空手

その基本形の時代

定価:本体1,800円+税

唐手? 空手? KARATE?

世界各地に広まり、オリンピックの種目に採用された空手は、なぜ沖縄固有の武術と言えるのか?

推定で語られることが多かった歴史を排し、確かな文献・伝承資料とその解釈に基づいて、空手の起源に迫る一書。

目次

まえがき

第一章 本書の目的

第二章 従来の諸研究

一 一般的な説明

二 中国伝来説

三 沖縄固有説

四 空手の固有性

コラム① 巻藁

第三章 固有語の名称

一 固有語と漢字表記

二 糸洲安恒の唐手

三 船越義珍の空手

四 若干の留意点

第四章 名称の民俗分類

一 民俗分類

二 唐手と沖縄手

三 首里手と那覇手

四 棒唐手と櫂手

五 手と空手

六 民俗分類の性格

第五章 民俗分類と文献

一 先行研究

二 空手

三 唐手

四 空手と唐手

コラム② 京阿波根實基の逃走経路と塚

第六章 民俗分類外の諸用語

一 からむとう

二 ティツクンと組合術

三 手ツコミノ術と拳法術

四 民俗分類との違い

第七章 空手史の基本形

一 無記載の記載

二 空手史の基本形

第八章 今日的な問題点

一 残された問題点

二 京阿波根實基塚の性格

三 京阿波根實基の墓碑

四 空手の史祖

参考文献

あとがき

索引→公開中

著者

津波高志(つは・たかし)

琉球大学名誉教授・沖縄民俗学会顧問

1947年 沖縄県に生まれる

1971年 琉球大学法文学部国語国文学科卒業

1978年 東京教育大学文学研究科博士課程単位取得退学(史学方法論民俗学専攻)

2012年 琉球大学法文学部教授定年退職

単著

『沖縄社会民俗学ノート』(第一書房、1990年)、『ハングルと唐辛子』(ボーダーインク、1999年)、『沖縄側から見た奄美の文化変容』(第一書房、2012年)、『奄美の相撲─その歴史と民俗─』(沖縄タイムス社、2018年)

共著

『変貌する東アジアの家族』(早稲田大学出版部、2004年)、『中心と周縁から見た日韓社会の諸相』(慶應義塾大学出版会、2007年)、『東アジアの間地方交流の過去と現在』(彩流社、2012年)、『済州島を知るための55章』(明石書店、2018年)、『大伽耶時代韓日海洋交流と現代的再現』(韓国ソンイン出版、2020年)その他多数

更生計画書のむらを歩く/和田健

更生計画書のむらを歩く──ことばの裏表

和田健(『経済更生運動と民俗』著者)

むらの息づかいが感じられる更生計画書

昭和恐慌ののち日本全国の農山漁村を襲った不況から立て直しを計ることを目的にとした国家施策に、農山漁村経済更生運動があります。経済更生運動では、更生指定された各町村が経済不況を乗り切るための具体的な計画を立てます。それが更生計画書です。例えば、各家が簿記をつけて農家経済を立て直す指導や、生産力拡大のため開墾や暗渠排水をすすめるなど農村経済の向上を立案することに加えて、生活改善や精神の作興といった日常生活に関わることにも立ち入って記されています。日常の中で行われ伝承されてきた民俗慣行に対して改めることを求める記述もあります。

各町村で立案された更生計画書の記述は、むらのさまざまな息づかいやその時代の「空気」を想像させてくれるものでした。本書でも書いたのですが、筆者が茨城県の農山漁村を回る機会が多かったこともあり、本書で対象としたむらの更生計画書は、私にとって現地を歩いて見聞きしたことと重なることが多々ありました。

「葬式の香典でいくら出したか、貼り出すのが常識だ!」

私が20年ほど前、このようなことをいわれました。聞き取り取材したあるむらで「香典は金額を記して、参列者に見えるように貼り出す」ということを聞きました。「悪趣味だな」とそのときには思いましたが、そのむらの更生計画書では「香典額を書いた貼り紙はしてはいけない」という趣旨の生活改善指導が記されています。このことは悪い慣習、すなわち陋習であるから改めよということなのだと思います。しかし今から20年前(2000年前後)の私がそのむらで見聞きした様子を思い出すと、引き続いて香典額を書いて貼り紙をしていました。このことを改めて考えてみると、香典額は家格を示すものでもあり、また葬家との関わりを示す重要な尺度でもあります。そして香典額を公開することにより、むらにおける家々の関係性を表している、ということなのでしょう。昭和7年~12年(本書で対象とした1930年代半ば)において、「香典額を書いて貼り紙をしてはいけない」と記された生活改善指導よりも、家々の関係性を示す民俗慣行をつづけることを選んだ、といえます。

もっとも、葬式ではなく、全国あらゆるところで行われるお祭りでも、「誰からいくらいただきました」とわかるように、寄付金、協賛金の額と寄付者、団体の名前が貼り出されます。誰からいくらもらったお金であるかを公開することは、個と組織の関わりを表象する行為であると捉えると、陋習とだけで断じるのは、一面的なのかもしれません。

(でも私のなかでは「やはり悪趣味だな」の意識は消えません(苦笑)。)

「共同」の裏表

このように更生計画書に記された生活改善指導を守らないで伝承されていく民俗慣行もあるのですが、それでは更生計画の目標は達せられません。指導内容の確守徹底を計る仕掛けも更生計画書では記されています。例えば計画を守るための宣誓書(誓約書)を用意し、家長が署名捺印するといった、契約的観念をむら社会に持ち込んで、更生計画の遵守を求める方法も出てきます。しかし書面による縛りよりも、「みんなで守らないといけない」「お互い頑張ろう」という、そのむら社会における「空気」が確守徹底を働きかけているように思います。その「空気」が見えざる強制力につながっていくこともあります。何かしらの抑圧的な同調圧力です。

この同調圧力と関連してなのですが、「共同」ということばには裏表があるのでは、とも思いました。「共同」は、みんなで行うことを肯定的に捉えるニュアンスを含んでいます。更生計画書にも多々出現することばです。しかしこの「共同」を別の観点から考えると、実は怖い要素もあるのではと感じるのです。更生計画で積極的に取り組まれたものとして「賃金対価を前提としない共同労働」「肥料の共同購入」「品種、規格を揃えた収穫物の共同出荷」などがあげられます。ある意味「みんなで力を合わせて農村不況を乗り切ろう」という流れで、肯定的に捉えられます。しかし共同で行う、みんなで行うことには負の側面もあるように思うのです。みんなで守るためには個々人の価値観や判断は挟まない。守らないのは自分勝手である。このような心性が「共同」の根底にあるように思います。むらの中でもきまりを守らない家に対しては、近隣の家々含めて連帯的な責任を取らされることもあり、またパージしていく「空気」を作っていく場合あります。これは本書で対象とした茨城県の資料では見かけなかったのですが、ある県の更生指定村のリーダーが雑誌に投稿した手記があります。その手記を要約すると、婚礼では娘に持たせる着物に絹織物を使わないと、むらで決めたにもかかわらず、それを持たせた家があったが、その家はむらに住めないようにして追い出したというものです。いわゆる村八分にしたのですが、この手記では「守らない家が悪い」というトーンで、更生計画を進めるためにはこれくらい徹底しないとダメだと、誇らしく書かれていました。おそらくこのようなむらの「空気」にも濃淡はあると思うのですが、誓約書のような文書による遵守よりも、共同監視による同調圧力としての「空気」の怖さを想像してしまいます。「共同」というニュアンスも正の側面と負の側面があるように思えます。

たしかに計画の遵守には共同による連帯は必要です。個々人バラバラでやっても効果はない。共同でやることで効果があがる。肥料の共同購入は、個々の農家が肥料業者から悪質かつ高額なものを買わされることを防ぐ効果はありました。しかしそのような正の側面だけではないように思うのです。共同で行うことの負の側面、それは個々人の判断は劣位におかれているということです。これは現在の日本社会においてもあらゆる側面で人々の心に埋め込まれているように思うのです。言い換えれば、個々人の考えや意見を出すことは「わがまま」と評価され、みんなにあわせてやっていくことは「絆」「団結」などと評価される。このような思考停止に陥らないように、「共同」のニュアンスを、改めて考えほぐしていくことが重要なように思いました。

「自粛」と相互監視

みんなで規則を守ることの裏面的要素を考える。共同で行うことの表面と裏面を考える。物事には正の要素と負の要素がある。自らの聞き取り取材で見聞きしたことと更生計画書の記述を照らし合わせて、ことばの持つ裏面的な要素を考え直すきっかけとなりました。

そして改めて現在よく使われる「自粛」ということばの危うさも感じました。「自粛」は自らすすんで行うことに本来の意味があるはずですが、他者からの見えざる強制力を前提として、現在では裏面的要素が付加されています。2020年春の1回目の緊急事態宣言中に、営業していた飲食店、パチンコ屋に「自粛しろ」ということばを浴びせていた事態には、ちょっとおかしい共同監視ではないか、と感じた人も多いと思います。政府が国民に自粛をお願いし、国民相互に緩やかに相互監視させる。このような方向性の施策は現在もつづいていると思います。そのことの危うさも、1930年代の更生計画書と現在の社会状況とを照らし合わせて、改めて考えました。

誰にとっての「模範」なのか

もうひとつ、更生計画書を読んで気になったことばに「模範」があります。「模範」ということばは計画書本文に多用されていませんが、むらを挙げて更生計画の遵守を徹底すると「模範村」として評価され、特別助成がされました。しかしこの「模範」とは、著しく農村経済の復興を遂げたということよりも、むらが団結して精神の作興に取り組んだことに対しての評価であると私は感じます。四大節を行うことや国旗掲揚を徹底し、陋習を廃し生活改善指導を遵守する。そして節約をして税金を滞納しない。貯金組合を作り貯金に励む。それは郡町村の行政そして国家にとっての模範村です。「模範」はよいお手本のニュアンスがありますが、誰のためのよいお手本なのかを考える必要はあると思うのです。「模範」ということばにも表面、裏面があることも、更生計画書を読んで学びました。

「空気」に流される

明文化された更生計画でも、反対的な態度を取っている例もあります。冒頭で述べた「香典額を参列者に見えるように貼り出す」という行為が現在もつづけられていることを考えると、自分たちの論理を優先するむら柄を感じます。また「冗費につながるので花輪は葬式で出さない」と書かれていても、「あそこの分家が出しているのに自分の家が出さないのはおかしい」といってやはり花輪を出す。模範的かどうかの価値尺度ではなく、むらそれぞれの価値判断を感じます。日本の農村をひとくくりにはできない個性も感じました。

最後に更生計画書では必ずふれられている「お酒」について記します。「葬式で酒を出すことは禁止する」と禁酒を明文化した計画書は大多数でした。

「できるわけないよな」

と突っ込みながら読んでいると、

「お酒は1升までとする」

と禁酒を少し緩めたあるむらの更生計画書にも出会いました。それでもやはり、

「これもできなかっただろうな」

と思いながら読みました。

「まあ、いいか。葬式なんだからもう少しお酒を出すか。浄めないと。」

といった、相互監視や抑圧とはまた別の「空気」に流されていく一面もあったのではと、勝手に想像しました。

「ネット的なもの」の捕まえにくさ/平井智尚

「ネット的なもの」の捕まえにくさ

平井智尚(『「くだらない」文化を考える』著者)

あまり気乗りのしない報告書や申請書の文章を書くのは気が滅入るのですが、自由裁量でさして必要性の高くない文章を書くのはそれほど苦ではないので本書の「あとがき」は些末な小ネタでも挟みながら執筆しようと考えておりました。ただ、編集の過程で「ページ数との兼ね合いから4ページ」という目安をいただいていたので「あとがき」は最低限にとどめました。そういうわけで「ほんのうらがわ」で「あとがき」で書き切れなかったことを書き留めておこうと思います。

「あとがき」にも書いたように、日本社会を文脈とするインターネット空間で展開されるユーザーたちのやり取りにあまり通じていない人、あるいは、インターネット空間の認識がステレオタイプ的なイメージにとどまっている人が本書を斜め読みすると、単なる2ちゃんねる(あるいは、5ちゃんねる)の懐古論にしか見えません。本書の表紙は文字だけのシンプルなものですが、当初の装丁案には(゚∀゚)という顔文字が盛り込まれておりました。(゚∀゚)という顔文字は、何かが登場した際の興奮を表す「キタ━━━(゚∀゚)━━━!!」のように、2000年代前半には2ちゃんねるでよく見かけ、映画やドラマにもなった2ちゃんねる発祥の物語である「電車男」でも多用されていました。ただ、「電車男」が過去の遺物、ないし「黒歴史」となっているように、(゚∀゚)という顔文字もいまの2ちゃんねる、およびその文化圏で見かけることはあまりありません。(゚∀゚)に限らず、顔文字をいまも使用している人は、かつて「2ちゃんねらー」と呼ばれた人たちの残党で、現在は立派な(本当に「立派」であるかはわかりませんが)おじさんになっていると推測されます(そういう人はもしかすると「おじさん構文」も得意かもしれません)。

2ちゃんねる自体の勢いは2000年代前半をピークに右肩下がりとなっていき、インターネットを通じて展開される人々の交流のメインはSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)へと移行していきました。それゆえ、2ちゃんねる、およびその文化圏に対する一般的な認識は、いまだに顔文字やアスキーアートがはびこり、そして、怪しげで、かつ「便所の落書き」のようなイメージのままで、ほとんどアップデートされていないように思います。こうしたイメージは間違っていない部分もあります。ただ現在の2ちゃんねるでユーザーが集まっている板を見ると、顔文字やアスキーアートはあまり見かけず、代わりにスマートフォンに標準で搭載されている絵文字や画像・動画へのリンクが多く見受けられます。そして、各スレッドでは、Twitterへの投稿、YouTubeの動画や投稿者、アニメ、オンラインゲーム、スポーツ、ニュース・時事問題など、多種多様な情報をもとにしたやりとりが展開されており、それらは、まとめサイトやTwitter、ならびに各種のコンテンツへと波及していきます。このような情報環境、およびそこに見られる行動様式やコンテンツ、いわゆる「ネット的なもの」には、2ちゃんねるの要素が含まれていても、2ちゃんねるとイコールではありません。そうした広範な「ネット的なもの」を把握するために、本書では「ネットカルチャー」という用語を軸に議論を展開しています。

インターネット関連のサービスは、新しさや流行という点で多くのユーザーと社会的な関心を集めることがあります。例えば、日本社会で一定のユーザーと関心を集めたSNSとして、2000年代中頃のmixi、2010年代前半のTwitter、2010年代後半のInstagramなどが挙げられます。2020年代前半はTikTokのようなショート動画サービスがその中に加わるかもしれません。ただし、多くのユーザーや社会的な関心を集めたインターネット関連のサービスは、程度の差こそあれ、10年もしないうちに時代遅れとなります。mixiで積極的な交流を展開していた当時の若者は、数年後にmixiが過疎化するとは思っていなかったのではないでしょうか。同じような現象はInstagramやTikTokにも起こり得ます。Twitterも、2010年代中盤以降は、「普及学」で言うところの「後期追随者」や「遅滞者」に属するユーザーの割合が増加し、新聞やテレビといったオールドメディアが「読者・視聴者の意見」や「街の声」としてTwitterの投稿を取り上げるようになりました。

ピークを過ぎた感のあるSNSに漂う行き場のない感じや、そこに見られる話題への追随に逡巡がうかがえないオールドメディアを皮肉りたいわけではありません。インターネットと関連する現象は、かつて「ドッグイヤー」とも言われたように、足が早いため、調査・研究を手掛けても、成果が出るころには旬を過ぎてしまうという難しさを抱えています。あわせて、調査・研究に携わる人も年を重ねていくため旬についていけなくなります。個人的には「YouTuber」や「バーチャルYouTuber(VTuber)」を対象としたまとまった研究を見たいのですが、それらが世に出る頃には存在自体が「黒歴史」となっているかもしれません。このことは本書で対象とした「ネットカルチャー」も例外ではありません。ただし、各論や事例が時代遅れとなっても、概念や理論を交えた議論を展開することで一定の抽象化が図られ、関連分野の研究や後続の研究との接続という面で寄与できるのではないでしょうか。本書はそうした試みの一つであり、そういった意味では一応のところ本書は2ちゃんねる論ではありません。

タイトルにある「くだらない」は本書自体にも向けられています。いわゆる研究者と呼ばれるような人たちは自身の研究を意義のあるものだと思っているはずです。ただし本書について言えば、筆者は意識が低く、かつ未熟であるために、どのような意義があるのかよくわかりません。ただ、インターネットの問題を対象とする社会科学の調査・研究は、一見とっつきやすいのですが、実際に手掛けてみると難しい面があり、先行研究の整理という「初手」で詰むこともあります。同分野の調査・研究において、本書が一つの足がかりとして貢献できることがあるならば、そこでようやく意義を見出すことができるような気がします。

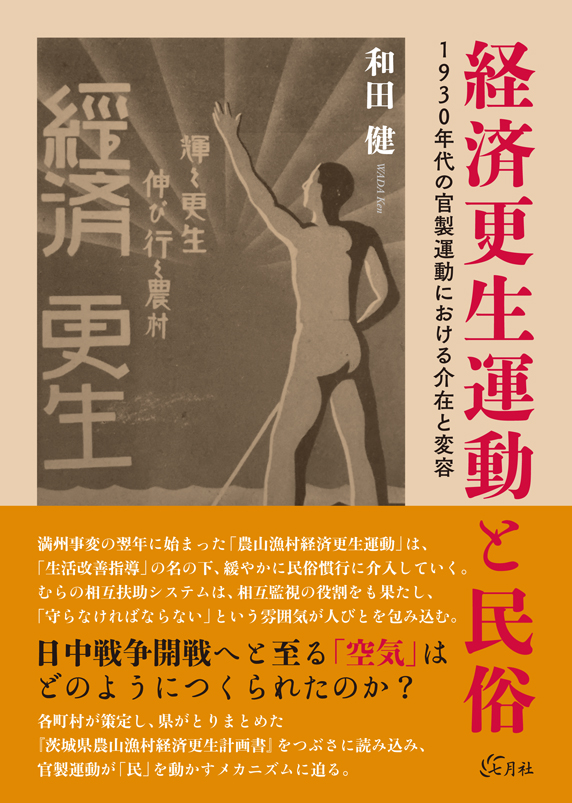

経済更生運動と民俗

経済更生運動と民俗

1930年代の官製運動における介在と変容

定価:本体4,500円+税

「空気」はだれがつくるのか?

満州事変の翌年に始まった「農山漁村経済更生運動」は、「生活改善指導」の名の下、緩やかに民俗慣行に介入していく。

むらの相互扶助システムは、相互監視の役割をも果たし、「守らなければならない」という雰囲気が人びとを包み込む。

日中戦争開戦へと至る「空気」はどのようにつくられたのか?

各町村が策定し、県がとりまとめた『茨城県農山漁村経済更生計画書』をつぶさに読み込み、官製運動が「民」を動かすメカニズムに迫る。

目次

序章 一九三〇年代の官・民合わせて創られた民俗慣行

一 時代の変化、生活の変化、そして民俗慣行の変化

二 本書で示したい問いの設定

第一章 農山漁村経済更生運動と更生計画書

一 経済更生運動と更生指定町村

二 更生計画書の書式と更生委員会の所掌

三 経年で見る茨城県更生計画書の書誌的特徴

四 経済更生運動の画期

第二章 日常生活・人生儀礼に関わる生活改善指導

一 時間の確守に関わる改善指導

二 冠儀に関わる改善指導

三 婚儀に関わる改善指導

四 葬儀に関わる改善指導

五 入営退営に関わる民俗慣行の改善指導

第三章 数量化、組織化、明文化で生活改善指導を実行する方法

一 数量化で示す生活改善指針

二 農家組合の網羅的組織化による実践

三 村内で明文化する目標設定の取り決め

四 まとめ─更生計画の過程で刷新されるむらの組織化と生活改善の確守方法─

第四章 同時代に交差した経済更生運動と生活改善運動

一 通俗教育としての生活改善運動

二 事前に網羅的な生活改善規約を持っていた更生指定町村

三 生活改善同盟会指導書の記述と更生計画書における生活改善事項の記述

第五章 「因習」「弊風」「陋習」とみなす評価、「美風」「美俗」とする評価

一 はじめに

二 社会教化部の序文・結文に記される否定的評価としての「因習」「弊風」「陋習」

三 「美風」「美俗」の奨励

四 まとめ─思想の善導と時代状況─

第六章 まとめと今後の課題 官製運動において介在される民俗慣行

一 一九三〇年代半ば(昭和七~一二年)を結節点とみる民俗慣行の変化

二 重層し継承された官製運動による民俗慣行への介在とその意味

三 レッテルを貼られる民俗慣行─「陋習」と「美風」の持つ意味─

四 「自力更生」のもと緩やかにつくられる「空気」と雰囲気、「世間」として機能するむら

参考文献

あとがき

索引→公開中

著者

和田 健(わだ・けん)

千葉大学大学院国際学術研究院・国際教養学部教授

専門は民俗資料論

主要著書に『協業と社会の民俗学』(単著、学術出版会、2012年)、『海の暮らしと房総の民俗』(単著、千葉日報社、2009年)、『民俗学的想像力(歴博フォーラム)』(共著、せりか書房、2009年)、『日本の民俗6 村の暮らし』(共著、吉川弘文館、2008年)など

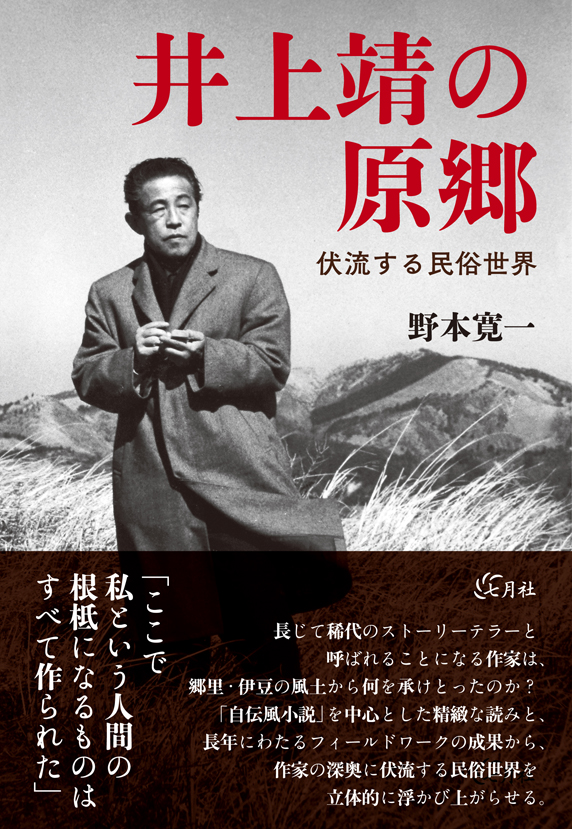

井上靖の原郷──伏流する民俗世界

井上靖の原郷新刊

伏流する民俗世界

定価:本体2,500円+税

「ここで私という人間の根柢になるものはすべて作られた」

長じて稀代のストーリーテラーと呼ばれることになる作家は、郷里・伊豆の風土から何を承けとったのか?

「自伝風小説」を中心とした精緻な読みと、長年にわたるフィールドワークの成果から、作家の深奥に伏流する民俗世界を立体的に浮かび上がらせる。

目次

旅のはじめに

Ⅰ 井上靖の原郷──伏流する民俗世界

第一章 生きものへの眼ざし

第二章 植物との相渉

第三章 食の民俗

第四章 天城山北麓の冬

第五章 隣ムラ・長野へ

第六章 籠りの力

第七章 始原世界への感応

第八章 馬

第九章 狩野川──河川探索の水源

Ⅱ 井上靖の射光──ある読者の受容

追い書き

井上靖 作品名・書名索引→公開中

著者

野本寛一(のもと・かんいち)

1937年 静岡県に生まれる

1959年 國學院大學文学部卒業

1988年 文学博士(筑波大学)

2015年 文化功労者

2017年 瑞宝重光章

専攻──日本民俗学

現在──近畿大学名誉教授

著書──

『焼畑民俗文化論』『稲作民俗文化論』『四万十川民俗誌──人と自然と』(以上、雄山閣)、『生態民俗学序説』『海岸環境民俗論』『軒端の民俗学』『庶民列伝──民俗の心をもとめて』(以上、白水社)、『熊野山海民俗考』『言霊の民俗──口誦と歌唱のあいだ』(以上、人文書院)、『近代文学とフォークロア』(白地社)、『山地母源論1・日向山峡のムラから』『山地母源論2・マスの溯上を追って』『「個人誌」と民俗学』『牛馬民俗誌』『民俗誌・海山の間』(以上、「野本寛一著作集Ⅰ~Ⅴ」、岩田書院)、『栃と餅──食の民俗構造を探る』『地霊の復権──自然と結ぶ民俗をさぐる』(以上、岩波書店)、『大井川──その風土と文化』『自然と共に生きる作法──水窪からの発信』(以上、静岡新聞社)、『生きもの民俗誌』『採集民俗論』(以上、昭和堂)、『自然災害と民俗』(森話社)、『季節の民俗誌』(玉川大学出版部)、『近代の記憶──民俗の変容と消滅』(七月社)、『民俗誌・女の一生──母性の力』(文春新書)、『神と自然の景観論──信仰環境を読む』『生態と民俗──人と動植物の相渉譜』(以上、講談社学術文庫)、『食の民俗事典』(編著、柊風舎)、『日本の心を伝える年中行事事典』(編著、岩崎書店)ほか

書評・紹介

- 2021-04-24「信濃毎日新聞」

ほんのうらがわ(編者による刊行エッセイ)

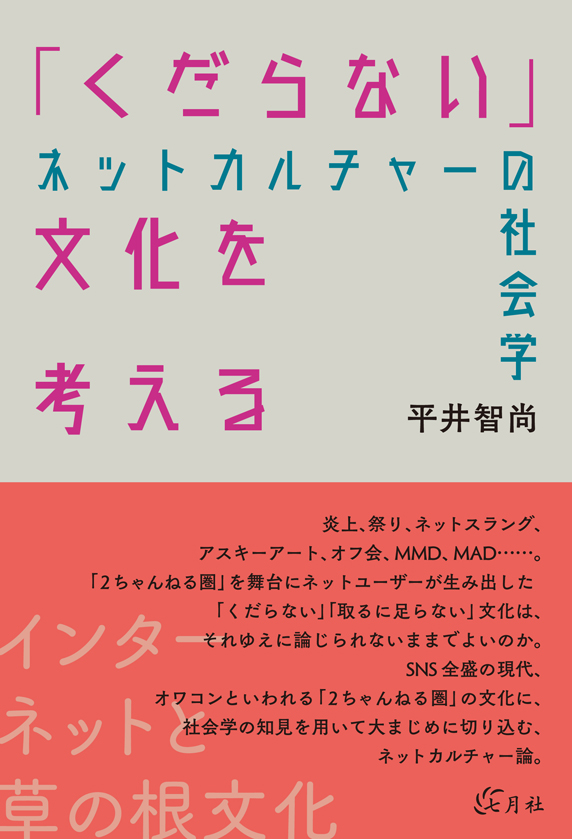

「くだらない」文化を考える──ネットカルチャーの社会学

「くだらない」文化を考える

ネットカルチャーの社会学

定価:本体2,300円+税

インターネットと草の根文化

炎上、祭り、ネットスラング、アスキーアート、オフ会、MMD、MAD……。

「2ちゃんねる圏」を舞台にネットユーザーが生み出した「くだらない」「取るに足らない」文化は、それゆえに論じられないままでよいのか。

SNS全盛の現代、オワコンといわれる「2ちゃんねる圏」の文化に、社会学の知見を用いて大まじめに切り込む、ネットカルチャー論。

目次

序論

第一章 ネットカルチャー研究の発展に向けて──ポピュラー文化と参加文化の視点から

はじめに/一 日本社会を文脈とするネットカルチャーの歴史/二 電子掲示板2ちゃんねるに関する研究/三 ネットカルチャー研究の停滞/四 ネットカルチャー研究の発展を図るための視点/おわりに

第二章 インターネット上のニュースとアマチュアによる草の根的な活動

はじめに/一 インターネット上のニュースをめぐる草の根的な活動の歴史/二 アマチュアによる草の根的な活動を研究することの困難/三 ポピュラー文化とニュース/四 アマチュアによる草の根的な活動と社会問題の接点/おわりに

第三章 インターネットを通じて可視化されるテレビ・オーディエンスの活動──公共性への回路

はじめに/一 オーディエンスと不可視のフィクション/二 インターネットを通じて可視化されるオーディエンス/三 2ちゃんねるの圏域に見られるテレビ・オーディエンス/四 インターネットを通じたテレビ・オーディエンスの活動に見る既視感/五 インターネット上のテレビ・オーディエンスの活動に見る公共性/おわりに

第四章 インターネット上のアマチュア動画に見られる「カルト動画」

はじめに/一 インターネットにおけるアマチュア動画の歴史/二 インターネット上のアマチュア動画に関する研究の展開と枠組みの検討/三 言及がはばかられるインターネット上のアマチュア動画/四 カルトとしてのアマチュア動画/おわりに

第五章 オンライン・コミュニティの多様化と文化現象──「下位文化理論」を手がかりとして

はじめに/一 コンピュータ・ネットワークを介した人々の集まりと「コミュニティ」/二 オンライン・コミュニティ論の停滞/三 多様なオンライン・コミュニティの共存と成員間の相互作用/四 オンライン・コミュニティの多様化とインターネット空間の「都市化」/五 オンライン・コミュニティ成員間の相互作用と文化/おわりに

第六章 インターネットにおける炎上の発生と文化的な衝突

はじめに/一 インターネットにおける炎上の歴史/二 フレーミングと炎上の違い/三 炎上が起こる理由/四 下位文化理論から見る炎上/おわりに

第七章 ネットスラングの広がりと意味の変容──「リア充」を事例として

はじめに/一 コンピュータ・ネットワークを介した人々のやりとりとスラング/二 日本社会を文脈とするネットスラング/三 インターネット空間におけるコンテンツの拡散/四 「リア充」というネットスラングの広がり/五 ネットスラングの広がりとサブカルチャー/おわりに

第八章 ネットユーザーによるコンテンツへの関与をめぐる批判的考察──2ちゃんねるのまとめサイト騒動を事例として

はじめに/一 ソーシャルメディアの普及とネットユーザーによるコンテンツへの関与/二 ソーシャルメディアのプラットフォームが生み出す利益や報酬/三 金銭的報酬の獲得を企図したコンテンツ流用とネットユーザーの反発/四 「名づけ」としての「ステマ」や「アフィ」/おわりに

第九章 インターネット空間における「ネタ」の意味──「遊び」の研究を手がかりとして

はじめに/一2ちゃんねるにおけるやりとりと「ネタ」/二 ソーシャルメディアの普及に伴う「ネタ」の変容/三 「ネタ」と「遊び」/四 「ネタ」の位置づけとその変容/五 インターネット空間における「ネタ」の意味/おわりに

終章 ネットカルチャー研究の課題

参考文献

初出一覧

あとがき

索引→公開中

著者

平井智尚(ひらい・ともひさ)

1980年 新潟県生まれ

2003年 日本大学法学部新聞学科卒業

2009年 慶應義塾大学大学院社会学研究科社会学専攻後期博士課程単位取得退学

現在 日本大学法学部新聞学科専任講師

主著

『ニュース空間の社会学──不安と危機をめぐる現代メディア論』(共著、世界思想社、2015年)、『戦後日本のメディアと原子力問題』(共著、ミネルヴァ書房、2017年)、ニック・クドリー『メディア・社会・世界──デジタルメディアと社会理論』(共訳、慶應義塾大学出版会、2018年)