2020年12月刊行の『宮沢賢治論 心象の大地へ』から「第二十章 大地の設計者 宮沢賢治 温泉を中心に」をPDFで公開いたします。

一般の方に向けた講演録を加筆修正した、よみやすい章です。

宮沢賢治論 心象の大地へ

宮沢賢治論 心象の大地へ新刊

定価:本体3,200円+税

著者25年の賢治論集成

宮沢賢治賞受賞!

「虹や月明かり」からもらった膨大な「心象スケッチ」は、繋がり、重なり、変容し、不整合なまま、やがて〈心象の大地〉として積み上がる。

テクストにはらまれる矛盾や齟齬をこそ賢治文学のリアルと捉え、その正体を求めてイーハトーブを踏査し続けた、著者25年の集大成。

目次

序

Ⅰ 初期作品考──心象の時間

第一章 「水仙月の四日」考 斜行する交換系

第二章 「かしはばやしの夜」考 喧嘩から心象スケッチャーたちの祝祭へ

第三章 「鹿踊りのはじまり」考 終わりのはじまりについて

第四章 踊る文字「蠕虫舞手」について

Ⅱ 距たりと生成

第五章 賢治的食物

第六章 大いなる反復者

第七章 宮沢賢治における「動物への生成変化」

Ⅲ 宮沢賢治と……

第八章 映画の子、宮沢賢治

第九章 宮沢賢治と活動写真

第十章 島耕二は宮沢賢治からなにを受け取ったか

第十一章 宮沢賢治と『遠野物語』(講演)

第十二章 詩人黄瀛の光栄 書簡性と多言語性

第十三章 詩人黄瀛の再評価 日本語文学のために

Ⅳ 少年小説考──メタ心象スケッチと未来の大地

第十四章 「風の又三郎」論 心象を問う少年小説

第十五章 宮沢賢治の〈郊外の夢〉 「ポラーノの広場」論(一)

第十六章 転位する広場 「ポラーノの広場」論(二)

Ⅴ イーハトーブのフィールドワーク

第十七章 昭和二年、光の花園

第十八章 宮沢賢治と庭園

第十九章 『岩手医事』と宮沢賢治

第二十章 大地の設計者 宮沢賢治 温泉を中心に(講演)→公開中

第二十一章 イーハトーブ地理学

初出一覧

著者

岡村民夫(おかむら・たみお)

1961年、横浜に生まれる。立教大学大学院文学研究科単位取得満期退学。法政大学国際文化学部教授。表象文化論、場所論。

著書に『旅するニーチェ リゾートの哲学』(白水社、2004年)、『イーハトーブ温泉学』(みすず書房、2008年)、『柳田国男のスイス──渡欧体験と一国民俗学』(森話社、2013年)、『立原道造──故郷を建てる詩人』(水声社、2018年)など。訳書にマルグリット・デュラス『デュラス、映画を語る』(みすず書房、2003年)、ジル・ドゥルーズ『シネマ2*時間イメージ』(共訳、法政大学出版局、2006年)など。

宮沢賢治学会イーハトーブセンター副代表理事、四季派学会理事、表象文化論学会会員、日本エスペラント協会会員。

書評・紹介

ほんのうらがわ(編者による刊行エッセイ)

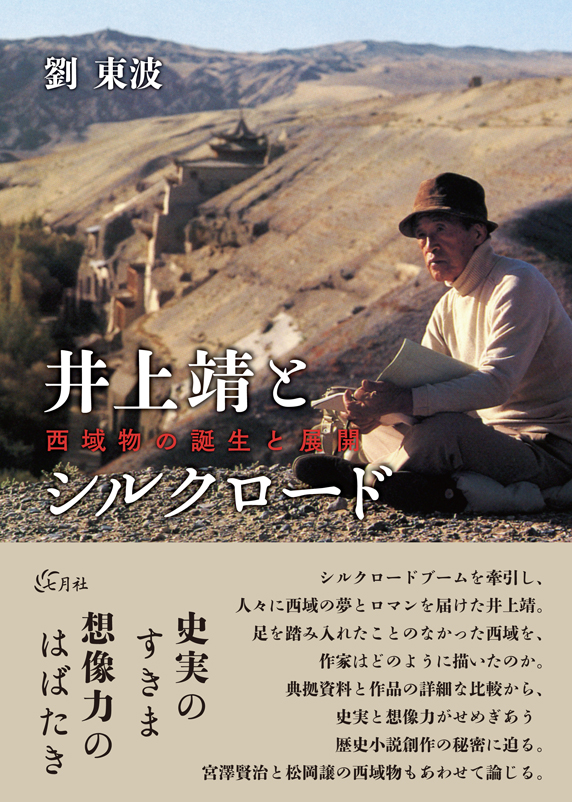

井上靖とシルクロード

井上靖とシルクロード西域物の誕生と展開

定価:本体5,400円+税

史実のすきま 想像力のはばたき

人々にシルクロードのロマンを届けた井上靖。足を踏み入れたことのなかった西域を、作家はどう描いたのか。典拠と作品の比較から、史実と想像力がせめぎあう歴史小説の秘密に迫る。

宮澤賢治と松岡譲の西域物もあわせて論じる。

目次

序章 総論

一 敦煌ブームと日本近代文学

二 本書の構成

Ⅰ 井上靖の西域物の誕生

第一章 西域物の源泉──「漆胡樽」

一 詩から小説へ

二 井上靖が参照した「漢籍」

三 小説「漆胡樽」における虚構

四 「漆胡樽」から他の西域物へ

第二章 対の器物から生まれた作品──「玉碗記」

一 事実に支えられている作品

二 作品における対構造

第三章 西域で活躍した人物──「異域の人」の班超

一 初期の西域物

二 典拠との比較

三 班超の生きる意味

Ⅱ 井上靖の西域物の発展と変遷

第四章 「楼蘭」と『敦煌』

一 「楼蘭」におけるロブ湖

二 『敦煌』の創作と方法

三 『敦煌』における人物像

第五章 西域の水・河(川)を描く作品──「洪水」

一 井上靖と河(川)

二 「洪水」典拠の再検討

三 「洪水」における疑問点

四 西域経営と自然破壊

第六章 史実に即した作品──後期の西域物

一 「崑崙の玉」の典拠と方法

二 「崑崙の玉」──対の夢追い物語

三 「僧伽羅国縁起」と「羅刹女国」

Ⅲ 日本近代文学における西域物

第七章 宮澤賢治の西域物

一 宮澤賢治の西域物とは

二 宮澤賢治と島地大等

三 宮澤賢治と近代中央アジア探検

第八章 松岡譲の西域物

一 忘れられた作家

二 『敦煌物語』の成立と方法

三 大谷探検隊から大谷ミッションへ

終章 まとめと今後の課題

注

Ⅳ 付録

付録① 「異域の人」作品本文と典拠の比較

付録② 『敦煌』参考文献一覧

付録③ 井上靖西域関連著作一覧

付録④ 井上靖水・河(川)関連著作一覧

付録⑤ 「崑崙の玉」初出稿と改訂稿の比較

付録⑥ 宮澤賢治西域関連著作一覧

付録⑦ 松岡譲仏教関連著作一覧

付録⑧ 半藤末利子氏インタビュー──父・松岡譲の作家生涯について

付録⑨ 長岡市郷土史料館所蔵松岡譲資料一覧

付録⑩ 『敦煌物語』典拠資料一覧

初出一覧

あとがき

索引→公開中

著者

劉 東波(リュウ・トウハ)

1989年、中国甘粛省生まれ。2019年に新潟大学博士後期課程修了、博士号(文学)取得。国際日本文化研究センター共同研究員、日本学術振興会特別研究員(PD)、新潟大学博士研究員を経て、現在は南京大学外国語学院の助理研究員。

書評・紹介

ほんのうらがわ(編者による刊行エッセイ)

行商と軽便/山本志乃

行商と軽便

山本志乃(『「小さな鉄道」の記憶』プロジェクト代表)

地方へ民俗採訪に出かけると、軽便鉄道の痕跡に出会うことがしばしばある。とりわけ私が訪ね歩くのは、魚介類や農産物などを担い売る行商人の女性たちなので、そうした人たちにとって、かつて全国各地に展開していた小規模な鉄道は、欠くべからざる移動手段であった。

なかでも印象に残っているのは、鳥取県中部の泊という漁村から、20キロほど先の倉吉まで、汽車を乗り継ぎ魚を売りに行っていた伊藤増子さんだ。この地方では、行商人のことをアキンドさんと呼ぶ。大正14(1925)年生まれの増子さんは、40歳くらいのときから魚のアキンドを始めた。私が出会った平成24(2012)年には、すでに商売をやめて久しく、アキンドの重い荷で痛めてしまった腰をいたわりながら、漁師だったご主人と二人、静かに暮らしておられた。最初のうちは、こちらの意図をつかみかねたのか、言葉少なに素っ気ないふうであったが、二度三度と足を運ぶうち、訥々と、しかし生き生きと、アキンドをしていたころの体験を話してくれるようになった。行商の体験者は、概して記憶が鮮明で、こちらの問いかけに対する反応も早い。仕入れから販売まで、暗算を武器に世間を渡ってきたわけだから、頭の回転が速いのである。

増子さんの話には、特有のリズムがある。お客さんや市場の人、同業者たちとの会話を、そのまま再現するように話してくれる。おかげで、当時の情景がまざまざと目に浮かび、聞いているだけも楽しい。おそらく増子さんは私の反応から、どんな話を聞きたがっているのか、何を望んでいるのか、敏感に察したうえで話をしてくれていたのだろう。常連客との関係を大切にするアキンドは、お客さんと交わす何気ない会話をとおして、家族構成から品物の好みにいたるまで、あらゆる情報を熟知したうえで仕入れに臨む。相手の心のうちを会話からつかむのは、お手のものなのである。

アキンドをしていたころの増子さんは、毎朝4時に起きて泊の港にあった市場で仕入れをし、朝5時過ぎの汽車に乗って商売に出かけていた。山陰本線の泊駅から上井(あげい・現倉吉)駅まで行き、ここの魚市場でさらに荷を足して、軽便鉄道の倉吉線に乗り換える。目的地の西倉吉駅に着くと、駅近くに置かせてもらっているリヤカーに荷を積みかえ、お客さんのもとへとリヤカーを引っぱって歩く。午前中で商売を終え、再び汽車を乗り継いで帰宅。シイラが獲れる夏の時期は、季節限定のこの魚を心待ちにするお客さんのため、午後にもうひと往復することもあった。

増子さんは、山陰本線のことを「ホンセン」、倉吉線のことを「ケイベン」とよぶ。軽便鉄道にもいろいろあって、倉吉線の場合は、軽便鉄道法を適用させた低規格の国鉄路線。軌間は一般的な1067ミリなので、外見上は山陰本線とさほど変わりはない。それでも、増子さんが語るホンセンの情景とケイベンのそれには、明らかな違いがあった。

朝一番に乗るホンセンの汽車内は、地元の泊をはじめ、沿線各所から乗り合わせたアキンドでいっぱいだ。車内で持ってきた弁当を急いで食べ、他所からやってきたアキンドから荷を買う。冬場はとくに、兵庫県のほうから県境を越えてやってくるアキンドが多くいて、焼サバやヘシコといった東部特有の品物をわけてもらう。上井駅に着くと、魚市場から迎えに来ているトラックの荷台に仲間と乗り込む。魚市場でさらに仕入れを重ね、ブリキカンの上に、魚箱やミカン箱などを載せて縄で縛る。時間との闘い、仲間との競争――そんな緊迫した空気が、言葉の端々から伝わってくる。

大きな荷を背負って倉吉線の上灘(うわなだ)駅まで行くと、ここからはケイベンだ。倉吉線は、山陰本線の上井駅を発し、城下町の風情を残す倉吉の中心市街を通り、岡山県境に近い大山山麓の山守駅まで伸びる20キロほどの路線である。この車内でも、特産の練り物を携えやってくる八橋(やばせ)のちくわやと乗り合わせ、テンプラとコロッケを買う。テンプラとは、魚のすり身で作ったいわゆるさつま揚げ。コロッケは、そのテンプラにパン粉をまぶして揚げたもの。作りたてなので温かい。お客さんにも人気だが、買ったその場で自分も食べる。「ぬくいのは、うまいけえな」と聞けば、湯気とともに香ばしさが漂ってくるようだ。「そしたら、うまげだな、って車掌さんがいいなる。座って食ってみなれ、うまいで、って、慣れちゃってな、車掌さんも。ならひとつもらっていくかいな、って来るようになった」

商売先の西倉吉駅に着く。冬ならまだ日ものぼらない時間だ。ここの駅長は同じ泊の出身で、ストーブに当たっていくよう勧めてくれる。夜明けまでの時間、しばらく暖まらせてもらい、ほどよいころあいになったところで出発する。

帰りは帰りで、商売から戻る増子さんが到着するまで、出発を待っていてくれることもある。「駅長さーん、って駆けって行ったら、おーい、っていいなる。カンカン負うて行くまでに、駅長さんは汽車の方をセナ(背中)にして、私が下りてくるのを待っとんなる。駅長さんが手をあげな、汽車は発たれんだけえ」

増子さんの語りには、往復に使っていたケイベンでのできごとがよく登場する。そしていつもそれを、とても楽しそうに話してくれた。仕入れまでの慌しさが一段落し、いよいよお客さんの家を回るまでのひととき、ケイベンの駅や車内でのふれあいが、増子さんにはかけがえのない憩いの時空間だったのだろう。

増子さんは、倉吉線が廃線となった昭和60(1985)年にアキンドをやめた。国鉄の分割・民営化に向けた動きに加え、自家用車の普及やライフスタイルの変化も著しく、廃線はやむないことではあったが、倉吉線を生活の足としていた人たちの姿も、同時に消えてしまった。

倉吉線の線路跡は、現在サイクリング道路としてわずかにその面影をとどめるばかりとなった。だが、昔日の早朝、ブリキカンを背に汽車から群れを成して下りてくる迫力や、リヤカーを引いて一軒一軒を訪ねてまわるアキンドさんの声は、町の人たちの心に今なお鮮やかに残る。小さな商売と小さな鉄道の忘れえぬ情景は、つつましくも心豊かな暮らしの記憶として、土地の中に生き続けているのである。

「小さな鉄道」の記憶──軽便鉄道・森林鉄道・ケーブルカーと人びと

「小さな鉄道」の記憶

軽便鉄道・森林鉄道・ケーブルカーと人びと

定価:本体2,700円+税

暮らしの真ん中を走った、小さな鉄道の物語

主要都市を結ぶ幹線鉄道の網目からもれた地域に、人びとは細い線路を敷き、そこに小さな列車を走らせた。

地場の産業をのせ、信仰や観光をのせ、そして人びとの暮らしと想いをのせて走った鉄道の、懐かしく忘れがたい物語。

目次

序章 道の文化史/神崎宣武

コラム① 駅舎と執務/原 恭

コラム② 鉄道唱歌/成瀬純一

第一章 街道と鉄道/髙木大祐

コラム③ 「駅前」の誕生と賑わい/山本志乃

コラム④ 駅弁のさまざま/黒田尚嗣

第二章 産業の振興と軽便/山本志乃

コラム⑤ 失われた沖縄の鉄路/坂下光洋

コラム⑥ おわん電車といも電車/三輪主彦

第三章 魚梁瀬森林鉄道の人びと/中村茂生

コラム⑦ 銀幕を走る軽便鉄道/成瀬純一

コラム⑧ 鉄路と神仏/髙木大祐

第四章 朝鮮の軽便鉄道/松田睦彦

コラム⑨ 瀬戸内少年の朝鮮行旅/松田睦彦

コラム⑩ 鉄道会社の野球チーム/山本志乃

第五章 満洲の熊岳城温泉と軽便鉄道/高 媛

コラム⑪ 北海道の殖民軌道/今井啓輔

コラム⑫ 観戦鉄道/高 媛

第六章 寺社詣でとケーブルカー/三輪主彦

コラム⑬ 路面電車/黒田尚嗣

コラム⑭ 東京モノレール 成瀬純一

あとがき /山本志乃

編者

旅の文化研究所

神崎宣武(かんざき のりたけ)

1944年、岡山県美星町生まれ。旅の文化研究所所長、岡山県宇佐八幡神社宮司。民俗学。

『社をもたない神々』(角川選書、2019年)、『大和屋物語──大阪ミナミの花街民俗史』(岩波書店、2015年)

山本志乃(やまもと しの)

1965年、鳥取県鳥取市生まれ。神奈川大学国際日本学部教授。民俗学。

『「市」に立つ──定期市の民俗誌』(創元社、2019年)、『行商列車──〈カンカン部隊〉を追いかけて』(創元社、2015年)

書評・紹介

- 2021-01-06「交通新聞」

- 2021-01-09「朝日新聞」(情報フォルダー)

- 2021-01-31「読売新聞」評者:稲野和利

- 2021-02-26「週刊読書人」評者:南陀楼綾繁

- 2021-02「鉄道ピクトリアル」

- 2021-03「鉄道ジャーナル」評者:蜂谷あす美

- 2021-05「鉄道ピクトリアル」評者:三木理史

- 2021-05「鉄道ファン」