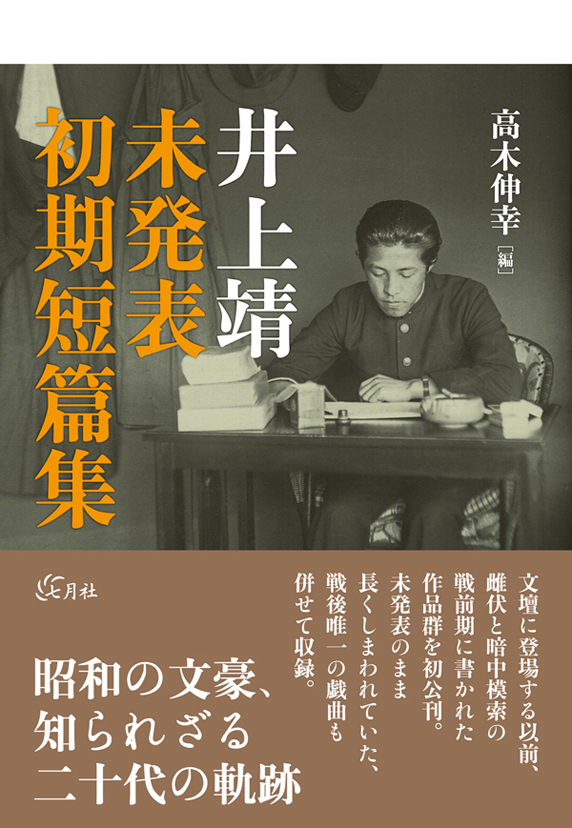

井上靖文学生成の一過程──『井上靖 未発表初期短篇集』の編集を終えて

高木伸幸(『井上靖 未発表初期短篇集』編者)

新潮社版『井上靖全集』(全28巻・別巻1)編集の過程で、文壇デビュー以前に著された未発表草稿が計22篇、井上家より発掘された。それらの中から小説6篇、戯曲1篇を選び、『井上靖 未発表初期短篇集』と題して七月社より刊行することとなった。編集・解説の担当者として、本書を少しだけ紹介したい。

井上靖は「猟銃」(昭和24年)「闘牛」(同24年)による文壇デビュー以前、数々の懸賞小説に応募し、計6回入選を果たしている。これらは井上靖が京都帝国大学に入学する直前から卒業直後に至る期間(昭和7年から11年の間)に執筆された。探偵小説、ユーモア小説、時代小説などジャンルは多岐にわたっている。

本書に収録した7作品の中、戯曲1篇を除く小説6作は、ユーモア小説2作(「昇給綺談」「就職圏外」)、探偵小説3作(「復讐」「黒い流れ」「白薔薇は語る」)、時代小説1作(「文永日本」)に分類できる。推定される執筆時期も上記の懸賞入選作と重なっている。井上靖はおそらく、これらの小説6作についても、懸賞小説への応募を目的として書いたのであろう。しかし、内容不十分で結局応募しなかった作品か、落選作であったため、今日まで日の目を見ない状態にあったものと推察できる。

従って本書に収録された小説6作はいずれも草稿と見做すべき水準であり、後年の井上靖の数ある名作に比すれば未熟な印象は否めない。しかし、そうではあっても、やはり昭和の文豪井上靖の出現を予感させる才のきらめきを全ての作品から少なからず見出すことができる。例えば、これらの作品の一部には、「猟銃」で描かれた不倫の愛の世界が描かれている上に、やはり同作で用いられた書簡体構成が取り入れられている。モチーフにおいても、小説作成の技術においても、後年の井上靖文学、特に文壇デビュー作「猟銃」へと繫がる萌芽がいくつも認められるのである。本書を通して、文壇デビュー以前の井上靖が、自らの才能をどのように練磨し、小説のモチーフを発酵させていったのか、その文学生成の過程を垣間見ることができよう。

一方、本書に収録した戯曲1篇(「夜霧」)は、文壇デビュー直前の昭和23年頃の執筆と推測され、それだけに完成度は高い。本戯曲は後の井上靖文学で追求された愛の不毛が表現されている。6作の未発表小説に続けて、この「夜霧」に目を通せば、井上靖文学の成長の跡がより具体的な形で確認できる。職業作家・井上靖の誕生を窺わせる戯曲として賞味されたい。

本書は活字化されていない未発表の作品を集めた一冊であり、その出版は井上靖が手書きした生原稿を一字一字翻刻していく作業から始まった。そうした生原稿の翻刻作業を通して感じたことを付け加えておきたい。

収録作の原稿全てが清書されておらず、書きなぐったような判読に苦労する文字を多く含んでいた。井上家の皆様など、井上靖の書き癖を知る多くの方々の協力があって、初めて本書は完成できた。そのことを何よりお礼申し上げたい。

生原稿の文字を目にして、執筆中の井上靖の高揚した気分と創造力(想像力)の噴出に、直に触れた思いがした。いずれの原稿も書き出しは丁寧な文字で始まっている。しかし、途中から判読の難しい乱雑な文字へと変わっていくのである。井上靖は小説を書き出し、一度筆が進み始めると、気分は高まり、湧き出すイメージに手が追い着かなくなってしまうのであろう。その段階において丁寧な字を書いていくことは、もはや不可能なのであろう。

「ふみ」「ふみ」という落書きが見られる原稿もあった。若き日の井上靖が、後に生涯の伴侶となった女性の名を記した落書きであることは説明するまでもあるまい。生原稿はその画像の一部を解説と併せて本書に掲載したので、ぜひご覧いただきたい。

期待を裏切らない、貴重な未発表初期短篇集として、自信を持ってお薦めする。井上靖文学の研究資料として、井上靖作品をより深く愛読するための一冊として、本書をご一読いただければ幸いである。

本書の企画発案は、草稿の発見に関わり、整理を担当された故・曾根博義氏による。編者はその曾根氏の成果を引き継いだに過ぎない。感謝の意味を込めて、最後に明記しておきたい。