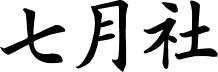

麦の記憶

民俗学のまなざしから

定価:本体3,000円+税

麦と日本人

多様な農耕環境の中で「裏作」に組み込まれ、米を主役とする日本人の食生活を陰ながら支えてきた麦。

現在では失われた多岐に及ぶ栽培・加工方法、豊かな食法、麦の民俗を、著者長年のフィールドワークによって蘇らせる。

目次

序章 麦に寄せて

Ⅰ 麦の栽培環境

一 海岸砂地畑

二 斜面畑と段々畑

三 畑地二毛作と地力保全

四 焼畑と麦

五 牧畑と麦

六 水田二毛作の苦渋─田代・麦代の循環─

七 水田の湿潤度と裏作作物

八 麦と雪

九 沖縄の麦作

十 麦作技術伝承拾遺

Ⅱ 麦コナシから精白まで

一 麦焼きから精白まで─奈良県天川村栃尾の実践から─

二 穂落としの技術

三 脱粒

四 麦の精白

Ⅲ 麦の食法

一 大麦・裸麦の食法

二 小麦の食法

Ⅳ 麦の豊穣予祝と実入りの祈願

終章 麦・拾穂抄

あとがき

著者

野本寛一(のもと・かんいち)

1937年 静岡県に生まれる

1959年 國學院大學文学部卒業

1988年 文学博士(筑波大学)

2015年 文化功労者

2017年 瑞宝重光章

専攻──日本民俗学

現在──近畿大学名誉教授

著書──

『焼畑民俗文化論』『稲作民俗文化論』『四万十川民俗誌──人と自然と』(以上、雄山閣)、『生態民俗学序説』『海岸環境民俗論』『軒端の民俗学』『庶民列伝──民俗の心をもとめて』(以上、白水社)、『熊野山海民俗考』(人文書院)、『山地母源論1・日向山峡のムラから』『山地母源論2・マスの溯上を追って』『「個人誌」と民俗学』『牛馬民俗誌』『民俗誌・海山の間』(以上、「野本寛一著作集Ⅰ~Ⅴ」、岩田書院)、『栃と餅──食の民俗構造を探る』『地霊の復権──自然と結ぶ民俗をさぐる』(以上、岩波書店)、『自然と共に生きる作法──水窪からの発信』(静岡新聞社)、『生きもの民俗誌』『採集民俗論』(以上、昭和堂)、『自然災害と民俗』(森話社)、『季節の民俗誌』(玉川大学出版部)、『近代の記憶──民俗の変容と消滅』『井上靖の原郷──伏流する民俗世界』(以上、七月社)、『自然暦と環境口誦の世界』(大河書房)、『民俗誌・女の一生──母性の力』(文春新書)、『神と自然の景観論──信仰環境を読む』『生態と民俗──人と動植物の相渉譜』『言霊の民俗誌』(以上、講談社学術文庫)ほか

書評・紹介

- 2022-07-30「日経新聞」

評者:神崎宣武(民俗学者) - 2022-09-25「読売新聞」

評者:梅内美華子(歌人) - 2022-10-15「図書新聞」

評者:川島秀一(日本民俗学会会長) - 2023-winter「季刊 農業と経済」

評者:落合雪野(龍谷大学農学部)