父の教え/津波高志

父の教え

津波高志(『沖縄の空手』著者)

「あとがき」で書いたとおり、高等学校の頃に父から空手を教わった。自宅庭の、父手作りの巻藁で、突き、蹴りなどの基本的な修練法から手ほどきして貰ったのである。私が空手に関心を抱いたことが、よほど嬉しかったらしく、頼みもしないのに、いそいそと巻藁を作り、基本の指導を始めたのであった。

父によれば、巻藁を突くときに体内に振動が伝わるのは、健康のために良くないとのことであった。それを体外に逸らすためには、巻藁に対する拳や腕の角度は一定でなければならないとのことであった。その角度のつけ方などは、今でも鮮明に覚えている。

それと同時に、「ティー(手)」は、可能な限り、実際に使うものではないということも、繰り返し教えられた。当然ながらと言うべきか、喧嘩に巻き込まれたときの対処法も、三とおりほど、実演付きで、具体的に教えてくれた。それらを実際に用いたことはないし、今後ともその予定はまったくないので、この際、拙著の付録として記しておきたい。

まず、相手がこちらの胸ぐらなどを掴み、殴り掛かってきそうなときの対処法。力を抜いたダラッとした手で、顔を覆い、弱いふりをしながら、喧嘩する意思がないことを伝える。そして、その瞬間、人差し指から小指までのダラッとした四本の指で、相手の両目を強く擦る。擦られた方は、目の前で多数の星がピカピカ光ることになる。その間に、一目散に逃げるのである。

次に、後ろから組み付かれたときの対処法。しっかりと両足で踏ん張り(専門用語で言うと、ナイハンチ立ちになり)、両腕と腰を同時に右に力強く回転させる。腰を捻る力が右腕の肘にうまく伝わるようにしながら、相手の脇腹を突くのである。突かれた方は、息苦しくて蹲ることになる。後は、先ほどと同じである。

さらに、数人の相手に囲まれてしまったときの対処法。何とかして、背後や横からは攻撃されないように、石垣の塀沿いに相手を誘い込む。つまり、相手が一人ずつか、あるいは二人ずつしか掛かってこれないようにするのである。こちらの方は、上記の二つの対処法とは異なり、一人か二人は、どうしても叩きのめすしかない。相手が怯んだ隙に退散するのである。

父が教えてくれた対処法は、兎にも角にも、逃げろということであった。要するに、父の教えは、逃げるが勝ちだったのである。「空手に先手なし」などの名言と比べると、格好悪すぎるのであるが、一理あると納得していた。

とは言え、今にして思うと、一つだけ、残念なことがある。年を取り、膝が悪くなって、逃げようにも逃げられない状況になれば、一体どうすれば良いのか、その点を聞き忘れたのである。七〇代も半ばになると、その当時からすれば、まったくの想定外の状況になっているのである。今更悔やんでも仕様がないので、ただひたすら、君子危うきに近寄らずを肝に銘じている次第である。

父によれば、師範学校での空手の演舞会には、杖を突き、孫に手を引かれながらやって来る、近所の老人なども参加した。そんなヨボヨボの老人でも、一旦演舞を始めると、曲がっていた腰も背筋もシャキッと伸び、まるで舞を舞っているかのようであった。父に加齢と空手の関係を聞くと、いつもその話が返ってきた。拙著を執筆し始めてからは、走馬燈のように、その話をする父の顔が浮かんでくるようになった。そして、そのたびに、昔の爺さん達に較べたら、その膝の痛みなど、何のこともない、とニッコリ微笑んでいるのである。

たおやかで美しく、そして猛々しい女神達/福寛美

たおやかで美しく、そして猛々しい女神達

福寛美(『火山と竹の女神』著者)

「海人考」

筆者は琉球王国の神歌(おもろ)を集成した『おもろさうし』を研究しています。おもろには、ヤコウガイの貝匙が謡われています。ヤコウガイは大型の巻貝で、真珠層が美しく、螺鈿(らでん)細工の材料となります。貝匙は真珠層を活かしてヤコウガイを加工し、スプーン状にしたもので、『枕草子』に螺杯(らはい)として登場します。ヤコウガイを用いた螺鈿細工で有名なのは、奥州藤原氏の建立した中尊寺金色堂の内装です。

では、南西諸島で産するヤコウガイを誰がどうやって本州に運んだのでしょうか。ヤコウガイが通ったのは海路で、海人(あま)の操る船によって運ばれたはずです。海人は権力者に使役される側で、文字資料を残すことはありません。しかし、海人のネットワークは古来、日本列島に張り巡らされていました。

そのことを『万葉集』の海人の用例から考察したのが「海人考」です。万葉世界で、海人は旅先の抒情を掻き立てる存在です。また、遣唐使船を操船したのも海人です。海人は漁労や航海に従事していたのですが、それに加えて権力者に雇われて海上戦で戦い、時には海賊行為もしていたはずです。そのようなことを意識しながら『万葉集』の海人の用例を読んでいくと、少し違った海人の姿が見えてきます。

「『おもろさうし』の鷲」

筆者は『おもろさうし』を研究しつつ、おもろを論理的に考察する限界を感じています。ではどうするか、というとおもろのイメージを捉え、相似したものを探す、というのも一つの方法だと思っています。そのような観点から執筆したのが「『おもろさうし』の鷲」です。

おもろ世界の鷲は、不可視の世界を見通し、航海守護をし、王権を象徴する、という巨大な姿をしています。日本神話では神武天皇を導く金の鵄(とび)は有名ですが、鷲は登場しません。このおもろ世界の鷲のイメージを形作った、と思われる事象をいくつか考察してみました。

北方の巨大な鷲の尾羽は矢羽根として高い価値を持っていました。また鷹は、上流武士の鷹狩で活躍していました。また幸若舞の「百合若(ゆりわか)大臣」には百合若の愛鷹、緑丸の話があり、この話は日本のあちこちや南西諸島の島々に伝わっています。このような鷲、そして鷲の小型の鷹の話がある時期に琉球に伝わった可能性を、筆者は考えています。

それでは、一体誰がそのような話を琉球に伝えたのでしょうか。そのことを考察する手掛かりは、沖縄諸島の遺跡から出土する鎧の断片です。この鎧は北海道、青森の出土例と共通するものが認められ、南北朝から室町時代のものに相当するらしいこと、鎧の形態は日本本土中世の胴丸や腹巻であることが明らかにされています。このことは、日本本土で戦乱が絶えなかった時代、同じ武士階層の人々が北と南の境界世界に活路を見出し、散っていったことを示唆します。

彼らは文字を書くことは知らなかったのですが、行動力だけはありました。北海道や青森は北方世界との交易の窓口でした。それは琉球も同様でした。そこへ行って一山当てたい、と思う人々のうち、ある者は北を、ある者は南を目指したのではないでしょうか。また琉球の高級輸入陶磁器が出土するグスクから日本の武具が出土しています。

このことは、境界世界の富に吸い寄せられた名も無い下級武士達がいたことを示します。彼らが憧れと共に語った、武士の王者の鷹狩の様子、あるいは上級武士や貴族しか持てなかった北方の巨大な鷲の尾羽を用いた矢羽根のことなども、『おもろさうし』の鷲のイメージ形成に一役買っているのではないか、と筆者は考えています。

「火山と竹の女神」

そして「火山と竹の女神」ですが、筆者は『竹取物語』を読み、かぐや姫が天皇を拒否したことに驚きました。貴族の女性は入内し、天皇の子を生み、やがてその子が皇位に就く、というのがゴールド・プランでした。それなのに天皇を拒絶し、昇天していくかぐや姫は天皇より上位の女神としか考えられませんでした。

かぐや姫を火山の女神とする先学の研究、そして日本神話のコノハナノサクヤビメが富士山の女神とされていることから、二人の女神について考察してみました。また、日本神話の中には南九州の隼人世界が印象的に描かれています。その意義も考察しました。

平安時代の初頭には、2011年の東日本大地震とよく似た貞観地震が起こったり、富士山が噴火したりしました。日本列島が激甚災害に揺れていた時期、と言っていいと思います。現代の2016年、熊本地震が起こりました。また2015年には口永良部島が噴火し、全島民が屋久島に避難しました。現代もまた、激甚災害が多発する時期となっています。

そんな現代に、美しくたおやかでありながら猛々しい火山の女神達のことを考えるのも少し面白いのではないか、と筆者は思っています。

山棲みの生き方──木の実食・焼畑・狩猟獣・レジリエンス[増補改訂版]

山棲みの生き方

木の実食・焼畑・狩猟獣・レジリエンス[増補改訂版]

定価:本体2,800円+税

山の恵みをいただき、畑の実りを願い、ときに災害に脅かされながらも、森に生き続ける北上山地山村の人びと。

フィールドワークで訪れた安家に魅了され、そこに棲みつき、20年にわたって人びとと生活をともにした著者が描く、山棲みの暮らしとこころ。

2つの章を追加し、1つの章を大幅に書き換えた、増補改訂版。

目次

第Ⅰ章 北上山地山村の暮らしから──森にこそ生きてきた人びと

第Ⅱ章 木の実の生業誌──森を食べる

1 ドングリを食べて生きてきた世界の人びと

2 山村の木の実食とアク抜き技術

3 照葉樹林文化論とアク抜き技術圏

4 旬を食べ貯蔵する暮らし

第Ⅲ章 焼畑の生業誌──森を拓く

1 恐慌知らずの山村

2 岩泉町内に混在する二つの焼畑

3 北東北の焼畑を訪ね歩く

4 多様な焼畑の意味するもの

第Ⅳ章 本当の桐は焼畑で育った──森を焼き木を育てる

1 会津桐の産地と桐栽培の衰退

2 会津藩政期における桐生産と販路

3 明治・大正期における桐生産の拡大発展

4 江戸から大正期までの桐栽培の指導書と分根法

5 桐生産における分根法と焼畑との関係

6 南部桐における分根法の伝播と焼畑との関係性

7 今後の課題と分根法の功罪

第Ⅴ章 危機に備える重層的レジリエンス──森で生きぬく術

1 北上山地山村の自給的な食生活と木の実

2 森や畑が恵む保存食料

3 危機に備える保存のための在来知の展開

4 北上山地山村における危機への備えと対応

5 ストックの持つ意味と重層的なレジリエンス

第Ⅵ章 野生中大型哺乳類の利用とその減少──森の獣を活かす

注

図表出典文献

おわりに

索引→公開中

著者

岡 惠介(おか・けいすけ)

1957年 東京都生まれ。

1981年 東邦大学理学部生物学科卒業。

1983年 筑波大学大学院環境科学研究科修士課程修了。

1985年 岩手県岩泉町立権現小中学校臨時講師、岩泉町教育委員会社会教育指導員、アレン国際短期大学教授を歴任。修士論文以来の調査地である岩泉町安家地区へ単身で移り棲み、住民と生活をともにしながら研究を継続する。その後、安家の人びとの協力により地元材を用いて家を建て、妻子と暮らす。この間、ネパールとザンビアにおいて、農牧制度や焼畑についての現地調査に従事。

2004年 東北文化学園大学教授(「文化人類学」「東北文化論」などを担当)となり、現在に至る。また、岩泉町歴史民俗資料館の調査・展示指導を続けてきた。

博士(文学)。災害救助犬、嘱託警察犬指導手。

単著に『山棲みの生き方─木の実食・焼畑・短角牛・ストック型社会─』(初版、大河書房、2016年)、『視えざる森の暮らし─北上山地・村の民俗生態史─』(大河書房、2008年)、共著に『やま・かわ・うみの知をつなぐ─東北における在来知と環境教育の現在─』(東海大学出版部、2018年)、『山と森の環境史』(文一総合出版、2011年)、『焼畑の環境学─いま焼畑とは─』(思文閣出版、2011年)、『森の生態史─北上山地の景観とその成り立ち─』(古今書院、2005年)など。

グローバリゼーションとつながりの人類学

グローバリゼーションとつながりの人類学

定価:本体5,600円+税

持続と断絶 連帯と疎外

グローバリゼーションを経た現代社会において、人々が紡ぎ出す「つながり」はいかなる意味をもつのか。

世界各地でのフィールドワークから、境界を越えて結びつく人やモノを、ローカルで微細な日々の生活実践に着目して描き出す。

目次

序 グローバリゼーションとつながりの人類学/越智郁乃→公開中

Ⅰ ネーションと記憶

第1章 グローバリゼーションズから見る台湾──中国との対峙における「居心地」/上水流久彦

第2章 感情と学問──沖縄研究におけるナショナリズムとコスモポリタニズム/玉城毅

第3章 原爆投下をめぐる歴史解釈──すれ違う記憶とアイデンティティ/ハリス田川泉

Ⅱ 新しいつながり

第4章 ポスト権威主義体制期フィリピンにおける新たな社会性と都市統治──スラム再定住政策を事例に/関恒樹

第5章 多文化国家オーストラリアにおける新たな市民意識の可能性──先住民とアフリカ人難民の「黒人性」に着目して/栗田梨津子

第6章 パプアニューギニアにおける月経の禁忌の実践とジェンダー・カテゴリー間の関係の変化──保健教育を受けた世代のサゴヤシ澱粉抽出作業をめぐって/新本万里子

第7章 つながりが支える饗宴の実践──ツバル・ニウタオ島の事例より/荒木晴香

第8章 カンボジア在住ベトナム人の結婚と民族間関係──クメール人との通婚を中心に/松井生子

Ⅲ ケア・支援の現場から

第9章 「再生産労働の国際分業」のなかの男性移住者──イタリアのフィリピン人男性家事労働者の男性性と自己の再構築/長坂格

第10章 障害者から労働者へ──就労支援にみる寄り添い方/中岡志保

第11章 「障害」への対応──日本の高等教育機関における障害学生支援の現場より/岡田菜穂子

Ⅳ ツーリズムとつながり

第12章 オーストラリアにおける「啓蒙」としてのアボリジニ観光──ティウィ・ツアーの事例から/川崎和也

第13章 対馬の観光における他者イメージの形成──ミドルマンを中心として/中村八重

第14章 インバウンドによる沖縄観光の変化と「地域文化」──台湾人観光客の観光動向と米軍用跡地開発との連関を例に/越智郁乃

あとがき/越智郁乃・松井生子

髙谷紀夫先生研究業績一覧

著者

越智郁乃(おち・いくの)

東北大学大学院文学研究科准教授。博士(学術)。文化人類学、民俗学、沖縄研究。

関恒樹(せき・こうき)

広島大学大学院人間社会科学研究科教授。博士(文学)。文化人類学、フィリピン地域研究、社会開発研究。

長坂 格(ながさか・いたる)

広島大学大学院人間社会科学研究科教授。博士(文学)。文化人類学、フィリピン研究、移住研究。

松井生子(まつい・なるこ)

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所ジュニア・フェロー。博士(学術)。文化人類学、東南アジア地域研究。

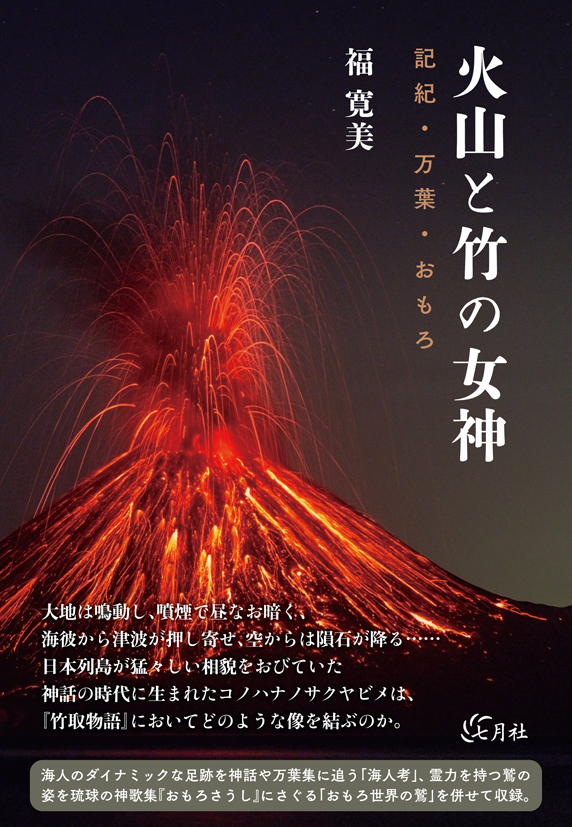

火山と竹の女神──記紀・万葉・おもろ

火山と竹の女神

記紀・万葉・おもろ

定価:本体2,500円+税

大地は鳴動し、噴煙で昼なお暗く、海彼から津波が押し寄せ、空からは隕石が降る……

日本列島が猛々しい相貌をおびていた神話の時代に生まれたコノハナノサクヤビメは、『竹取物語』においてどのような像を結ぶのか。

海人のダイナミックな足跡を神話や万葉集に追う「海人考」、霊力を持つ鷲の姿を琉球の神歌集『おもろさうし』にさぐる「おもろ世界の鷲」を併せて収録。

目次

火山と竹の女神

噴火/火山の女神、コノハナノサクヤビメ/竹刀・田・酒/ヨと籠/ヨと輝き/カグヤヒメ・カグツチ・香具山//隼人と畿内/このはなのサクヤビメ・なよたけのカグヤヒメ/富士山/日向出身の皇妃/隼人と狗吠え/美しき女神

海人考

縄文と弥生、東と西/塩土老翁・阿多忠景/サヲネツヒコ・鳥装の水人/『万葉集』の海人(あま)/白水郎/海賊/海人と権力/大歳の亀と甕/海人──漁撈と航海

おもろ世界の鷲

『おもろさうし』の鷲/鷲を捕る/鷲の霊能/鷲の地名/鷲と王権/鷲と戦い/鷲の羽飾り/船と鷲/琉球船と猛禽類/祭祀と鷲羽──多良間島の嶺間按司/朝鮮半島・八幡神話──鷲のイメージ①/鷲の尾羽──鷲のイメージ②/鳥の墓──鷲のイメージ③/鷲之鳥節/世界を支配する鷲

参考文献

あとがき

著者

福 寛美(ふく・ひろみ)

1962年生まれ。学習院大学文学部国文学科卒業。同大学院人文科学研究科博士後期課程単位取得退学。文学博士。現在、法政大学兼任講師。法政大学沖縄文化研究所兼任所員。琉球文学、神話学、民俗学専攻。

主要著作

『うたの神話学』(森話社、2010年)、『夜の海、永劫の海』(新典社、2011年)、『『おもろさうし』と群雄の世紀』(森話社、2013年)、『ユタ神誕生』(南方新社、2013年)、『歌とシャーマン』(南方新社、2015年)、『ぐすく造営のおもろ』(新典社、2015年)、『奄美群島おもろの世界』(南方新社、2018年)、『新うたの神話学』(新典社、2019年)